SCHLAGANFALL

THERAPIEMÖGLICHKEITEN

MEDIKAMENTÖSE THERAPIE

Um das Risiko eines Schlaganfalls bei Patienten mit PFO oder Vorhofflimmern zu reduzieren, gibt es verschiedene Behandlungsmöglichkeiten. Eine davon ist die medikamentöse Behandlung mit Blutgerinnungshemmern, sogenannten Antikoagulanzien.

Orale Antikoagulation

Zur Verringerung des Schlaganfallrisikos bei Patienten mit persistierendem Foramen ovale (PFO) oder Vorhofflimmern stehen verschiedene Therapieoptionen zur Verfügung. Eine davon ist die medikamentöse Behandlung mit blutgerinnungshemmenden Wirkstoffen, den Antikoagulanzien.

Antiarrhythmika

Bei von Vorhofflimmern betroffenen Patientinnen und Patienten hat sich zur Rhythmus- bzw. Frequenzkontrolle die medikamentöse Behandlung mittels Antiarrhythmika etabliert.

Sie hemmen die Blutgerinnung, um so der Bildung von Blutgerinnseln entgegenzuwirken. Allerdings erhöhen sie auch die Gefahr für schwere Hirn- und Magen-Darm-Blutungen. Bei knapp der Hälfte aller Patienten können Gerinnungshemmer aus verschiedenen Gründen nicht eingesetzt werden. Gegen einen Einsatz dieser Medikamente sprechen zum Beispiel:

- Blutungen in der Vorgeschichte

- ein erhöhtes Blutungsrisiko aufgrund bestehender Krankheiten

- beruflichen Gefährdung

- Unverträglichkeiten

- der Patient wünscht keine Medikation

Anmerkung

Bei den genannten Präparatenamen handelt es sich um Wirkstoffbezeichnungen. Diese sind nicht identisch mit den Handelsnamen.

WAS KANN MAN GEGEN VORHOFFLIMMERN TUN?

Beim Vorhofflimmern wird primär auf die rhythmuserhaltende Behandlung durch Medikamente (Antiarrhythmika) gesetzt.

Die Wirkung dieser Antiarrhythmika (wörtlich übersetzt: Substanzen gegen einen unregelmäßigen Herzschlag) beruht darauf, dass sie die elektrische Erregbarkeit von Herzmuskelzellen beeinflussen.

Antiarrhythmische Therapie verfolgt bei Vorhofflimmern zwei Ziele:

Frequenzkontrolle: Das Ziel ist, eine weitgehend normal schnelle (normofrequente) Arrhythmie. Das Flimmern besteht also fort, aber die Folgen des zusätzlich sehr schnellen Herzschlages auf Herzfunktion und Kreislauf werden vermindert.

Rhythmuskontrolle. Dabei wird angestrebt, die Vorhöfe wieder in den normalen Sinusrhythmus zu überführen, um das Erregungschaos in den Herzvorhöfen zu ordnen. Diese Art der Rhythmuskontrolle ist etwas schwieriger zu erreichen, insbesondere bei schon länger anhaltendem Vorhofflimmern.

- Welches das geeignete Antiarrhythmikum ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab:

- Welches Ziel wird verfolgt, Frequenz- oder Rhythmuskontrolle?

- Liegen weitere Erkrankungen von Herz, Leber oder Niere vor, die die Anwendung gewisser Antiarrhythmika einschränken oder gar verbieten?

- Wie werden die einzelnen Substanzen vertragen?

Wichtig sind sind auf jeden Fall eine individuelle Einstellung, eine vorsichtige Dosierung sowie regelmäßige Kontrolluntersuchungen von Blutwerten und durch EKG.

Gerinnungshemmende Medikamente:

Diese Medikamente, die auch gerne Blutverdünner genannt werden, heißen im medizinischen Sprachgebrauch Antikoagulantien. Sie sorgen dafür, dass bestimmte Bestandteile des Blutes nicht so leicht aneinanderhaften.

Sie schützen damit vor der Bildung von Blutgerinnseln und vermindern das Risiko für das Auftreten von Erkrankungen, insbesondere Schlaganfall, Herzinfarkt oder Venenthrombosen.

Als Antikoagulantien stehen dabei unterschiedliche Substanzen zur Verfügung:

Die Vitamin-K-Antagonisten beruhen auf der Wirksamkeit, dass viele die Blutgerinnung fördernde Substanzen Vitamin K benötigen, um in der Leber gebildet zu werden. Wird ein Gegenspieler (=Antagonist) des Vitamin K eingesetzt, so werden diese Substanzen in geringerem Ausmaß gebildet. Die Folge: eine Gerinnselbildung wird erschwert.

Das Ausmaß der Gerinnungshemmung ist bei jedem Menschen anders, so dass sehr unterschiedliche Dosierungen erforderlich sein können. Daher muss der Therapieeffekt regelmäßig durch Bestimmung des INR-Wertes (früher: Quick-Wert) im Blut gemessen werden.

Sehr wichtig ist, dass Vitamin K in vielen Nahrungsmitteln wie in grünem Salat oder Kohlgemüse vorkommt und somit die Wirksamkeit der Vitamin K-Antagonisten beeinflussen kann.

Die Vitamin-K-Antagonisten wurden wegen der aufwändigen und oft unzuverlässigen Kontrollen der Blutgerinnung mittlerweile weitgehend durch die sogenannten neuen oralen Antikoagulanzien (NOAK) abgelöst. Seit einigen Jahren stehen zudem die nicht Vitamin-K-abhängigen oralen Antikoagulanzien zur Verfügung. Diese Medikamente nehmen direkt Einfluss auf die Wirkung einzelner Faktoren der Blutgerinnung. Sie sind in einer Standarddosis verfügbar, und die Bestimmung des Ausmaßes der Blutgerinnungshemmung ist nicht länger nötig.

Diese NOAKs sind ebenso effektiv in ihrer Wirksamkeit wie die Vitamin-K-Antagonisten, wobei das Risiko z.B. für eine Gehirnblutung geringer ist. Dies ist offensichtlich dadurch bedingt, dass sie einen gezielteren Angriffspunkt in der Gerinnungshemmung haben und und eine Überdosierung praktisch ausgeschlossen ist.

Zu beachten ist allerdings, dass bei der Einnahme von NOAKs die Nierenwerte regelmäßig kontrolliert werden sollten, da diese Substanzen vorwiegend über die Niere ausgeschieden werden. Verschlechtert sich die Nierenfunktion, kann es zu einer Ansammlung der Wirkstoffe im Körper mit der Gefahr von Nebenwirkungen in Form einer erhöhten Blutungsneigung kommen.

Vorhofflimmern/Antikoagulation

Das Video erklärt, wie Vorhofflimmern entsteht, welche Beschwerden auftreten können, welche Folgen möglich sind und wie die Erkrankung medikamentös behandelt wird.

Chirurgische Eingriffe

Ein PFO kann mit einem Eingriff am offenen Herzen dauerhaft verschlossen werden. Das linke Herzohr kann ebenfalls chirurgisch entfernt werden, um das Vorhofflimmern zu reduzieren. Beide Operationen erfordern ein invasives Verfahren, bei dem der Brustkorb geöffnet wird und der Patient für die Dauer des Eingriffs an eine Herz-Lungen-Maschine angeschlossen wird.

PFO VERSCHLUSS

WIE WIRD EIN PFO VERSCHLOSSEN?

Ein interventionelles Verfahren ist eine minimal-invasive Behandlungsoption, um das persistierende Foramen ovale zu verschließen. Unter minimal-invasiver Behandlung versteht man im Gegensatz zu einer normalen Operation die Reduktion der Öffnung des Körpers beim Zugang und bei der Implantation. Dies ist für manche Patienten eine geeignete Alternative zur OP, da die Erholungszeit der Patienten kürzer ist und es meistens keiner Vollnarkose bedarf.

Bei diesem Eingriff wird ein kleiner Einschnitt, typischerweise in der Leiste, vorgenommen und ein Katheter bis zur Behandlungsstelle im Herzen vorgebracht. Der Arzt führt das Implantat durch den Katheter um den PFO zu verschließen. Wenn sich das Implantat im Foramen ovale befindet, überprüft der Arzt in Echtzeitkontrolle die Position sorgfältig mit einem Herzbildgebungsverfahren.

Wenn er mit der Positionierung zufrieden ist, wird das Implantat freigesetzt und verbleibt dauerhaft im Herzen. Der Katheter wird entfernt, und der Eingriff ist abgeschlossen. Der Eingriff selbst dauert ca. 30 bis 60 Minuten und wird in einem Herzkatheter Labor durchgeführt.

WIE LANGE IST MAN NACH EINEM PFO-VERSCHLUSS KRANKGESCHRIEBEN?

Nach dem Eingriff wird durch die Kontrolle der Leiste, d.h. da wo der Katheter eingeführt wurde, sowie durch Echokardiographie sichergestellt, dass der Patient komplikationsfrei ist. Dieser kann dann in der Regel nach 1 bis 3 Tagen das Krankenhaus verlassen.

Normale körperliche Alltagsbelastung ist in der Regel schon zwei Wochen nach dem Verschluss möglich. Es geht dabei darum, dass zuvor die Leiste, über die der Herzkatheter eingeführt wurde, vollständig verheilt ist und sich ein etwaiger Bluterguss vollständig zurückgebildet hat. Das eigentliche „Einheilen“ des Implantates ist ein kontinuierlicher Prozess, der über Monate erfolgt. Insofern ist der Rat Ihres Kardiologen gerechtfertigt, für sechs Wochen schweres Tragen bzw. Heben oder andere körperliche Aktivität, bei der der Brustkorb möglicherweise Stößen ausgesetzt ist, zu vermeiden.

Arbeitsfähigkeit ohne schwere körperliche Belastung besteht in der Regel spätestens nach einer Woche.

Animation PFO Verschluss

Die Implantation eines Amplatzer™ PFO-Okkluder Schritt für Schritt erklärt.

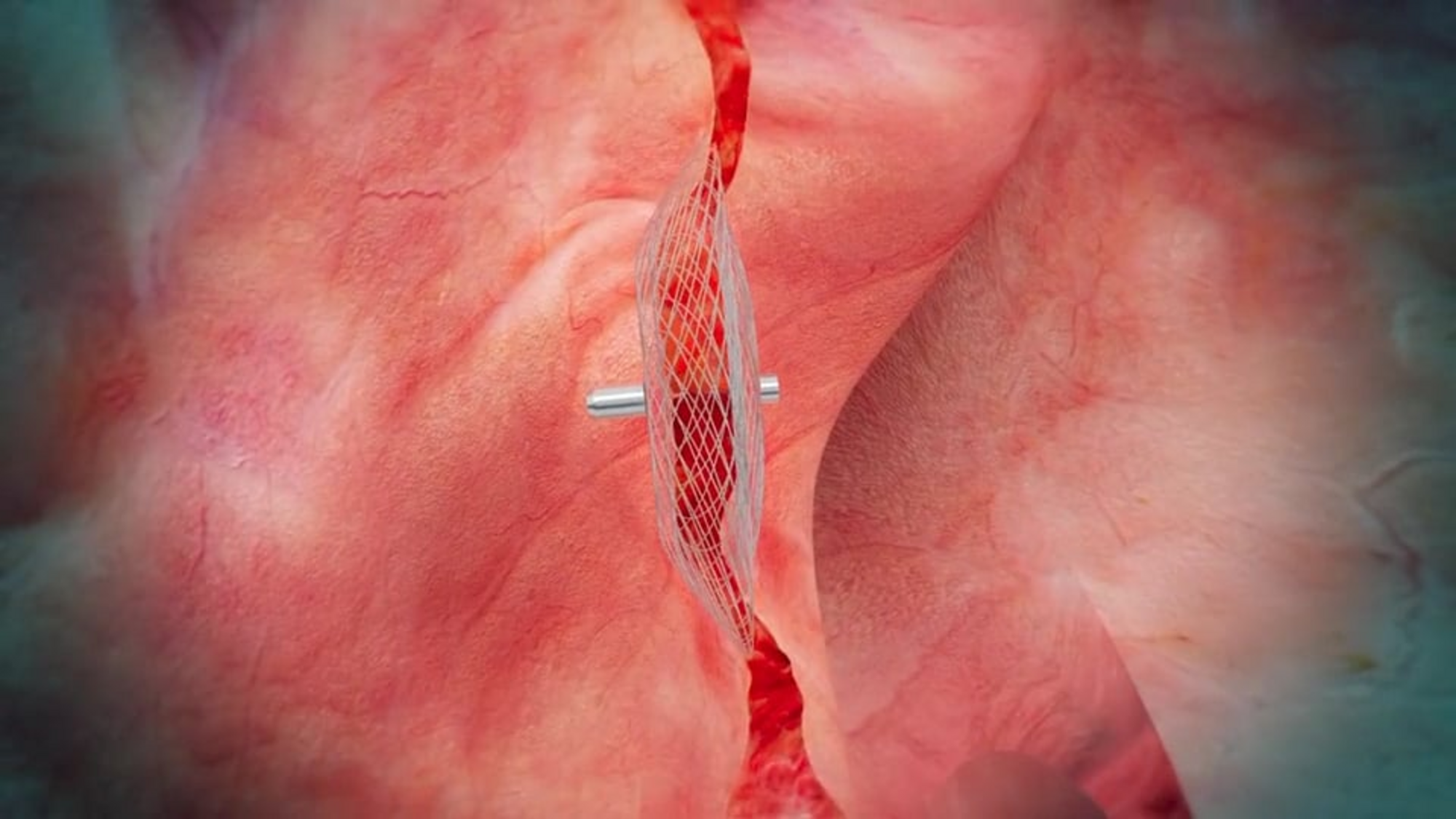

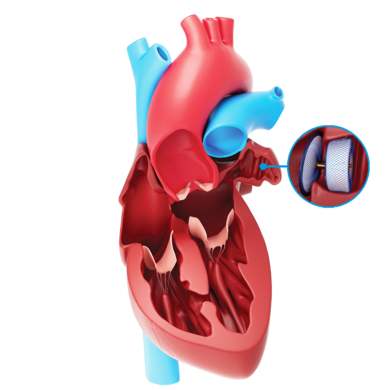

WAS IST EIN AMPLATZER™ PFO-OKKLUDER?

Ein Amplatzer™ PFO-Okkluder ist ein speziell entwickeltes Implantat, um Shuntverbindungen (eine Verbindung mit Flüssigkeitsübertritt zwischen normalerweise getrennten Gefäßen oder Hohlräumen) zu verschließen. Das Implantat wird während eines interventionellen Eingriffs im PFO positioniert und verbleibt dort permanent.

Der Einsatz eines PFO-Okkluders ersetzt die medikamentöse Therapie zu Verringerung des Schlaganfallrisikos ein Leben lang.

Der Okkluder besteht in der Regel aus einem Drahtgeflecht aus Nitinol, einem Metall mit Formgedächtniseigenschaften. Das bedeutet, das Implantat nimmt wieder seine ursprüngliche „gespeicherte“ Form an, nachdem es gestreckt wurde, um den Katheter zu passieren.

Das Implantat hat zwei Scheiben, die über einen kurzen Steg verbunden sind. Sie legen sich von beiden Seiten über den Shunt um die Verbindung zu schließen. Der Okkluder enthält ein dünnes Polyestergewebe, welches mit einem Polyesterfaden fest am Schirm vernäht ist.

PATIENTENGESCHICHTEN PFO

LAA-Verschluss

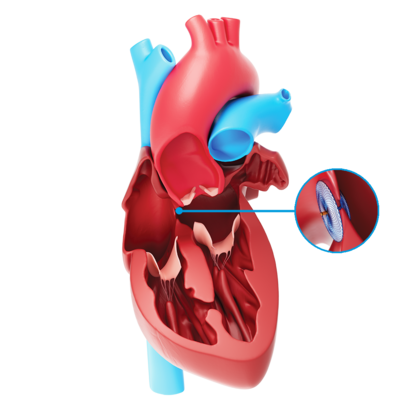

WAS IST EIN INTERVENTIONELLER VERSCHLUSS?

Ein interventionelles Verfahren ist eine minimal-invasive Behandlungsoption, um das linke Vorhofohr zu verschließen. Unter minimal-invasiver Behandlung versteht man im Gegensatz zu einer normalen Operation, die Reduktion der Öffnung des Körpers beim Zugang und bei der Implantation.

Die Erholungszeit der Patienten ist dadurch verkürzt und meistens bedarf es keiner Vollnarkose. Der Eingriff selbst dauert ca. ein bis zwei Stunden und wird in einem Herzkatheter Labor durchgeführt.

WIE WIRD DER OKKLUDER EINGESETZT?

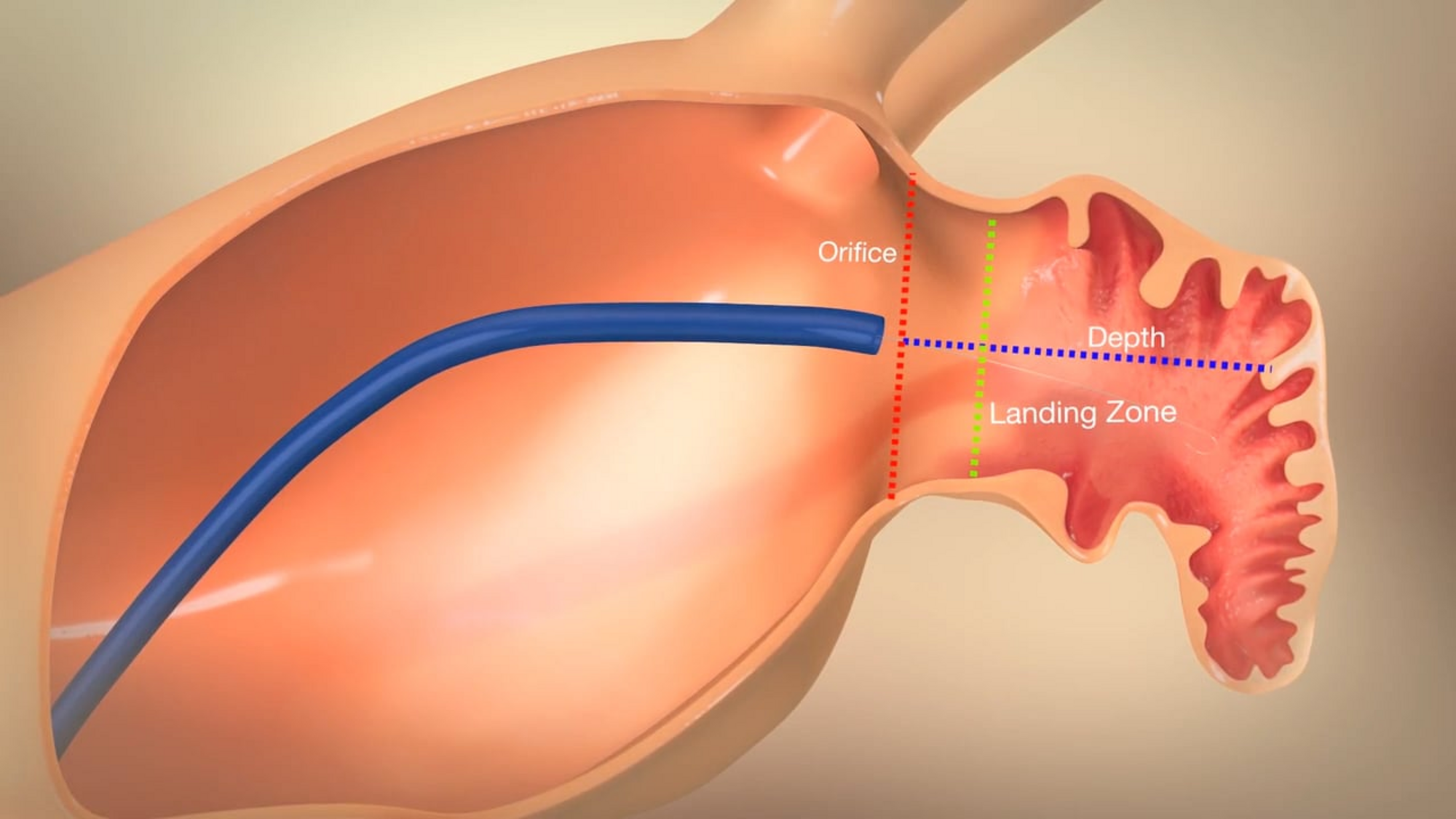

Der Vorhofohr-Okkluder kommt in Form eines Netzschirmchens aus Nitinol in unterschiedlichen Größen zum Einsatz. Vor dem Eingriff in der Klinik wird eine Kurznarkose oder Sedierung eingeleitet. Anschließend wird ein Schluck-Ultraschall (TEE: transösophageale Echokardiographie) durchgeführt, bei dem das linke Herzohr auf vorliegende Blutgerinnsel untersucht und genau vermessen wird. Der TEE-Schallkopf bleibt während des gesamten Eingriffs in der Speiseröhre.

Über eine Leistenvene wird mit Hilfe eines dünnen Katheters der passende Okkluder im rechten Vorhof platziert, durch die Vorhofscheidewand in den linken Vorhof eingebracht und unter Ultraschall-Kontrolle im linken Herzohr eingesetzt. Durch Gabe einer kleinen Menge eines Kontrastmittels wird der Sitz des Okkluders kontrolliert.

Nach Prüfung von Lage und Stabilität des Okkluders wird das übrige Kathetermaterial entfernt, die Punktionsstelle in der Leiste mittels eines Druckverbands verschlossen und die Patientin oder der Patient auf eine Überwachungsstation für die Dauer von 24 Stunden verlegt.

Animation LAA Verschluss

Animation zum minimal-invasiven Verschluss des linken Vorhofohr. Die Implantation eines Amplatzer™ LAA-Okkluder Schritt für Schritt.

WAS GENAU IST DER LAA-OKKLUDER?

Der Herzohrokkluder ist ein Implantat, das speziell für den interventionellen Verschluss des linken Herzohrs (LAA) entwickelt wurde. Das Implantat wird während eines minimal-invasiven Eingriffs im LAA positioniert und verbleibt dort permanent.

Der Herzohrokkluder besteht aus einem Drahtgeflecht aus Nitinol, einem Metall mit Formgedächtniseigen schaften. Das bedeutet, dass das Implantat wieder seine ursprüngliche „gespeicherte“ Form annimmt, nachdem es gestreckt wurde, um durch den Katheter geschoben zu werden. Das Implantat verschließt die Öffnung des Herzohres, damit sich dort keine weiteren Blutgerinnsel (Thromben) ablagern können.

WAS IST NACH DEM EINGRIFF ZU BEACHTEN?

Empfehlenswert ist es, nach der Behandlung die Leistengegend für ca. sieben Tage zu schonen. Um Nachblutungen im Leistenbereich zu verhindern, sollten in dieser Zeit folgende Tätigkeiten vermieden werden:

- Schweres Heben

- Fahrrad fahren

- Starkes Pressen

- Schnelles Laufen

- Schwimmen oder Ähnliches

Eine Schluck-Ultraschall-Untersuchung (TEE) sollte nach drei Monaten zur Lage- und Verlaufskontrolle durchgeführt werden. Hiernach sind in der Regel keine weiteren Untersuchungen mehr notwendig.

LAA VERSCHLUSS

Wann sollte ein Vorhofohr verschlossen werden?

In den letzten Jahren hat sich die Methode des interventionellen Verschlusses des linken Vorhofohrs als Alternative bzw. Ergänzung zu den o.g. Therapieformen etabliert. Eine Gerinnselbildung in dieser kleinen Aussackung (Vorhofohr) im Bereich der linken Herzvorkammer (Herzvorhof) ist die häufigste Ursache für einen embolischen Schlaganfall. Der Vorhofohrverschluss kann daher zu einer deutlichen Reduktion des Schlaganfallrisikos führen.

Der sogenannte Vorhofohr-Okkluder wird gegenwärtig Patientinnen und Patienten, die an Vorhofflimmern leiden, als Alternative zu einer medikamentösen Prophylaxe mit Blutgerinnungshemmern (orale Antikoagulation, OAK bzw. NOAK) zur Vorbeugung von Schlaganfällen angeboten, wenn unter der Therapie Nebenwirkungen oder Blutungen aufgetreten sind.

Der Vorhofohr-Okkluder kommt in Form eines Netzschirmchens aus Polyurethan, Titan oder Nitinol (z.B. beim derzeit in Deutschland sehr häufig verwendeten AMPLATZER™ LAA-Okkluder der Firma Abbott Medical) in unterschiedlichen Größen zum Einsatz. Vor dem Eingriff in der Klinik wird eine Kurznarkose eingeleitet. Anschließend wird ein Schluck-Ultraschall (TEE: transösophageale Echokardiographie) durchgeführt, bei dem das linke Herzohr auf vorliegende Blutgerinnsel untersucht und genau vermessen wird. Der TEE-Schallkopf bleibt während des gesamten Eingriffs in der Speiseröhre. Über eine Leistenvene wird mit Hilfe eines dünnen Katheters der passende Okkluder im rechten Vorhof platziert, durch die Vorhofscheidewand in den linken Vorhof eingebracht und unter Ultraschall-Kontrolle im linken Herzohr eingesetzt. Zur Kontrolle der Position des Okkluders wird eine geringe Menge Kontrastmittel verabreicht. Nach Prüfung von Lage und Stabilität des Okkluders wird das übrige Kathetermaterial entfernt, die Punktionsstelle in der Leiste mittels eines Druckverbands verschlossen und die Patientin oder der Patient auf eine Überwachungsstation für die Dauer von 24 Stunden verlegt.

Nach der Implantation des Okkluders sollte in den ersten drei Monaten zur Prophylaxe atherothrombotischer Ereignisse eine duale Plättchenhemmungstherapie (Thrombozyten-Aggregationshemmung) erfolgen. Danach kann Einnahme abgesetzt werden. ASS sollte mindestens für weitere drei Monate eingenommen werden; ggf. muss die ASS-Einnahme lebenslang erfolgen.

Empfehlenswert ist es, nach der Behandlung die Leistengegend für ca. sieben Tage zu schonen. Um Nachblutungen im Leistenbereich zu verhindern, sollten in dieser Zeit folgenden Tätigkeiten vermieden werden: schweres Heben, Fahrrad fahren, starkes Pressen, schnelles Laufen, Schwimmen oder ähnliches. Eine Schluck-Ultraschall-Untersuchung (TEE) sollte nach drei Monaten zur Lage- und Verlaufskontrolle durchgeführt werden. Hiernach sind in der Regel keine weiteren Untersuchungen mehr notwendig.

PATIENTENGESCHICHTE

VORHOFFLIMMERN

9-GE-5-16326-02 06-2025